'마ᄃᆡ'와 '마노라'의 어원 생각

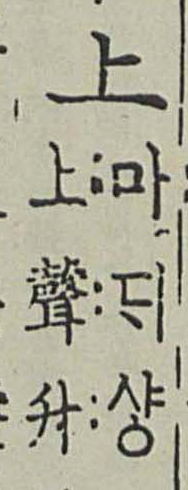

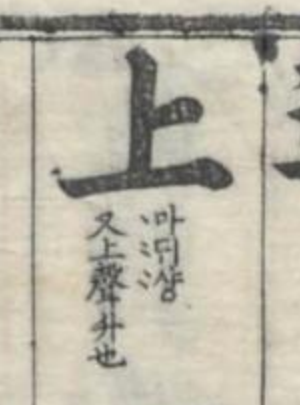

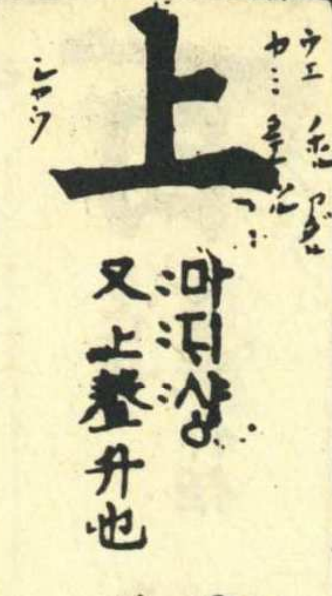

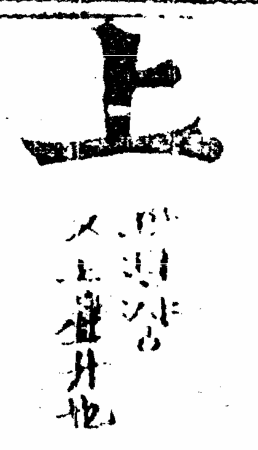

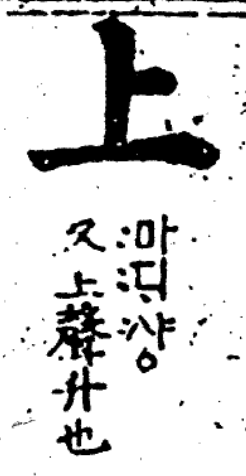

어느 날, <훈몽자회> (1527)의 다음 자석에 눈길이 가게 되었다.

上 마〯ᄃᆡ〯 샤ᇰ〯

下 아래〮 하〯 [훈몽자회 예산문고본 下:15a]

'웃 샤ᇰ'도 아니고 '마ᄃᆡ 샤ᇰ'이라니! 다른 분의 도움을 받아 훈몽자회의 여러 판본 이미지들을 대조해 보았지만, 오자가 아님이 틀림없다. 이 "마ᄃᆡ"라는 단어는 다른 곳에서 쓰인 용례를 매우 찾기 어렵다.

문헌 자료에 "마ᄃᆡ"가 등장하는 다른 용례 중 하나는 <백련초해> (1576)인데, 여기서도 上의 새김으로만 11회 등장한다. 또 광주판 <천자문> (1575)과 대동급문고본 <천자문> (16세기말)에도 上의 새김으로 한 번씩 등장한다. 이미 후기 중세국어 시기 중앙어에서는 보수적인 한자의 새김으로만 남아 있고, 上의 의미로 일상적으로는 '웋', '오ᄅᆞ-' 등을 썼던 모양이다.

그런데 훈몽자회에 나타나는 '마ᄃᆡ'의 방점을 보면, 매우 특이한 점을 눈치챌 수 있다. 탈각으로 의심되는 예를 제외하면, 'RR'1의 성조형을 가지는 것이다. 중세 한국어에서는 일반적으로 단일형태소 내부에서 두번째 음절에 상승조가 나오는 경우는 매우 드물다. 따라서 '마ᄃᆡ'는 단일어가 아님을 짐작할 수 있다.

그렇다면 도대체 '上'의 새김으로 쓰인 '마〯ᄃᆡ〯'는 어디서 온 말일까?

성조의 특이성을 반영하여 '마〯-ᄃᆡ〯'로 분절해 보아도, '*마〯'와 '*ᄃᆡ〯' 각각이 어디서 왔을지는 얼핏 보아서 짐작조차 가지 않는다. 이에 대해 손희하(1991:153-155)에서는 형을 가리키는 'ᄆᆞᆮ' (>맛/맏)과 연관지었는데, 16세기 당시 어두의 'ㆍ'는 'ㅏ'와 혼동이 일어나기 한참 전이라는 사실과 성조의 불일치 (중세어 "ᄆᆞᆮ"은 평성) 고려할 때, 선뜩 납듯이 가지 않는 설명이다. 한편, 같은 논문에서 지적한 지명의 "上法物" <-> "마나물" (경남 산청군 차황면), "上法里" <-> "맛나물, 마나물" (산청군 신등면)의 대응 관계는 주목할 만하다.

나는 이 문제에 대해 고민하다가 '마누라'라는 단어를 떠올리게 되었다. '마누라'는 중세어 '마〯노라〮'로 소급된다.

其僕亦慰解曰 公父母春秋高

제 죠ᇰ이 ᄯᅩ 닐오ᄃᆡ 마〯노랏〮 父母ᅟᅵ 늘그시니 [삼강행실도충신도:18a]

현대어에서 "마누라"는 자신의 아내를 격식 없이 이르는 말로 쓰이지만, 중세 한국어의 '마노라'로 올라가면 남녀 구분 없이 '높으신 분, 상전'과 같은 뜻으로 쓰였던 것으로 보인다.2 여기서 "마〯노라〮"의 "마〯" 또한 상승조이다. 또한 높은 사람을 부르던 '마님'이라는 말도 표준어에서 첫 음절이 장음이다. 우연의 일치일까?

만약 '마〯노라〮'에서 '*마〯'[上]를 분리해 낼 수 있다면, '*노라〮'의 정체가 무엇일지 문제가 된다. 결국 이 문제는 미궁에 빠져드는 듯했다.

…

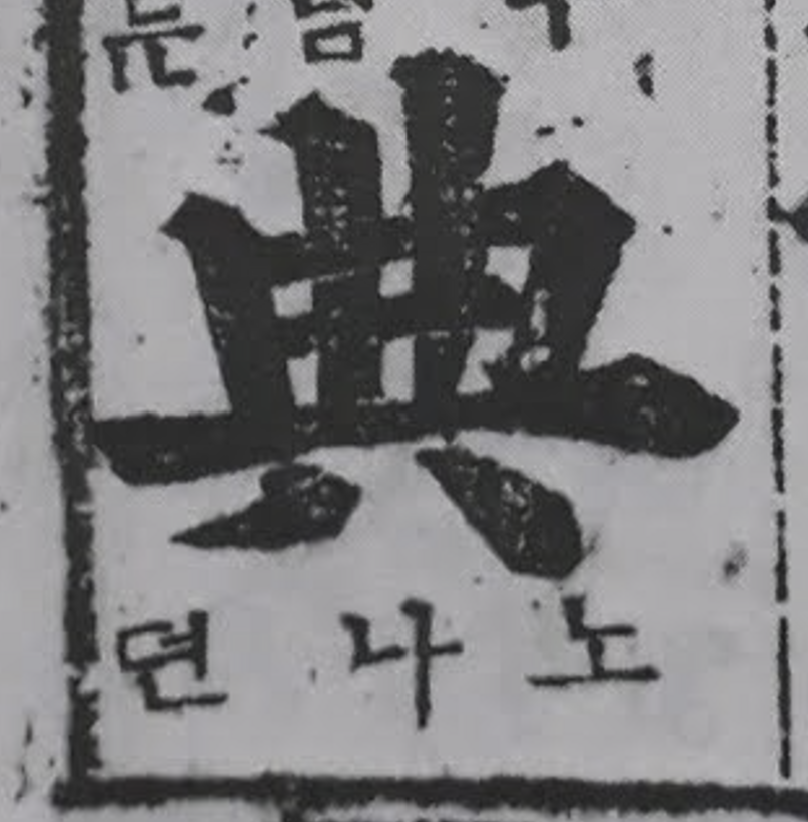

그러던 어느 날, 대동급문고본 <천자문>에서 다음과 같은 새김이 있는 것을 우연히 알게 되었다.

典 노나 뎐 [대동급천자문:20b]

"典"은 "경전(經典)" 또는 "법(法)"이라는 뜻을 가지는 한자인데, 여기서는 '노나'라는 새김을 가지고 나타난다. 이 어휘는, 한자 새김의 보수성을 고려해 볼 때, '법' 또는 '경전'을 가리키는 고대 한국어 어휘에서 내려온 것이 아닐까 싶다.

그런데 여기서 '상전(上典)'이라는 단어를 떠올리지 않을 수 없다. 上典은 <고려사>에도 등장하는 것으로 보아 연원이 꽤 오래된 것으로 짐작된다. <세종실록>에는 다음과 같은 대목이 있다.

國俗, 奴僕稱其主爲上典, 臣下謂君上, 亦爲上典。

우리 나라 풍속에 노복(奴僕)이 그 주인을 일컬어 상전이라 하고, 신하가 임금을 일컬어 또한 상전이라 한다.

<지봉유설> (1614)에는 다음과 같은 대목이 등장한다고 하니, 이미 17세기 초에 그 어원을 알 수 없는 말이 된 것으로 보인다.

我國鄕語最不可解者。[…] 以卑稱尊曰進賜。以奴稱主曰上典。

우리나라 말에 가장 알기 어려운 것은, […] 낮은 사람이 높은 사람을 일컬어 '進賜'라고 하고, 종이 주인을 일컬어 '上典'이라 하는 것들이다.

어째서 '주인'을 일컫는 말이 '上典'이 된 것인지는 알 수 없지만, 위에서 본 "典 = 노나"의 대응 관계를 염두에 두면, '上典'과 '마노라' 사이에 다음과 같은 의미심장한 대응을 발견할 수 있다.

- 上 ↔ *마〯

- 典 ↔ *노라〮 ~ 노나3

위에서 인용한 <지봉유설>의 구절에서 '上典' 직전에 등장하는 '進賜'라는 말은 이두어로서, '나으리~나:리'로 읽는 말이다.4 지봉 선생이 <지봉유설>을 지을 때도, 아마 '進賜'라고 적고 '나으리'라고 읽었을 것이다. 그렇다면 이 시기 또는 더 앞선 시기에 '上典' 또한 한자음 그대로 '샤ᇰ뎐'이 아닌 고유어 이두식 독법으로 읽었을 가능성이 있다고 생각된다. 바로 그 고유어 독법이 '마노라'가 아니었을까?5 그러나 이두학습서 등에서 '上典'을 '마노라'로 읽었다는 적극적인 증거는 역시 찾기 어려워 하나의 의심으로 그치게 된다.

'마ᄃᆡ'와 '마노라'의 어원 이야기는 여기서 마치려고 한다. 여전히 '마〯ᄃᆡ〯'의 'ᄃᆡ〯'가 무엇인지, 또 왜 '주인'을 일컫는 말에 '典'을 뜻하는 '노라'가 들어 있는지는 밝히지 못했다. 앞으로 이 방면으로 연구가 더 이루어졌으면 하는 바람이다.

참고문헌

손희하, 1991, 새김 어휘 연구, 전남대학교 박사학위논문.

이기문, 1981, 천자문 연구(1). 한국문화 2, pp. 1-17.

각주

-

이 글에서 'L'은 저조(중세어 평성), 'H'는 고조(중세어 거성), 'R'은 상승조(중세어 상성)을 가리킨다. ↩

-

<고금석림> (1789)의 <동한역어> <석명>에 "今婢僕輩, 稱女上典之老者, 曰媽老阿, 少者, 曰阿只氏. (요즘 종들은 여자 상전 중 나이든 이를 일컬어 '마노라(媽老阿)'라고 하고, 나이가 적은 이는 '아기씨(阿只氏)'라고 한다)"라고 나오니, 늦어도 18세기 후반에는 지칭 대상이 여성으로 한정된 의미 변화가 일어난 것으로 보인다. "여자 주인 > 아내를 부르는 말"과 같은 의미 변화는 영어에서도 관측되는데, "mistress"는 원래 "(여자) 주인"을 가리키는 말이었지만, 현대의 "missus (mrs.)" (< mistress)는 아내를 격식 없이 이르는 말로 쓰이기도 한다. ↩

-

대동급 <천자문>에서 어중의 'ㄹ'이 'ㄴ'으로 표기되는 경향이 보인다. 예를 들어 다른 문헌에서 '어르-'로 등장하는 어휘가 여기서는 '嫡 어늘 뎍'으로 나타나는 것 따위이다. ↩

-

<고금석림>의 <나려이두>에 "進賜, 나으리. 堂官, 通稱進賜."라는 항목이 있다. '나으리'는 16세기 순천김씨 출토 언간에 "나ᄋᆞ리"로 처음 등장하며, "進"에 해당하는 중세어 '나ᇫ-'을 포함한 구성(< *나ᅀᆞ리)으로 짐작된다. "賜"가 "-ᄋᆞ리"에 대응하는 이유를 찾기는 쉽지 않다. ↩

-

<오주연문장전산고> (19세기 초)의 <어록변증설> <이두방언>에는 "上典。訓항것"이라고 "上典"의 독음을 "항것"이라고 달아 놓았는데, 이는 '마노라'의 지칭 대상이 이미 여성으로 좁아진 후, "上典"의 독법이 변한 것으로 볼 수도 있을 것이다. ↩